'크레파스화' 선구자 권영숙 화백

'미술의 대중화가 나의 사명'

혼자서도 배울 수 있는 교본 펴내

부드럽다. 첫 느낌은 그랬다. 말하는 목소리, 말투, 흰 회벽에 걸린 그림들, 한편에 가득한 낡은 책들... 이야기를 하면서는 그 속의 강하고 단단한 무언가를 마주했다. 아, 그 부드러움은 여기에서부터 나왔던 거구나. 튼튼하게 다져진 그것에 무어라고 이름을 붙이자면, ‘사명’이라는 말이 가장 적절하지 않을까 한다. 벽 마다마다에 걸린 그림들에서 그 사명을 엿볼 수 있다. 모두 크레파스로 그린 것이다. 크레파스라고 하니 흔히들 초등학교에서 미술시간에 사용하는 그것을 생각할 것이다. 이제 그 크레파스가 아니라고 말할 것 같지? 그 크레파스 맞다.

권영숙(61, 옥천읍 금구리) 화백은 옥천에 익히 알려진 서양화가다. 이렇게 말하니까 참 평범하다. 사실은 이 사람의 모든 점이 그런 느낌을 준다. 어떤 느낌이냐면, ‘겉으로는’ 평범하다. 하지만 조금만 더 속으로 들어가면 특별한 점을 찾을 수 있다. 권영숙 화백이 사용하는 재료는 크레파스다. 그것도 초등학생들이 좋아하는 애니메이션 캐릭터 그림이 있는 55색 크레파스. 문구점에서 파는 그거 맞다.

이제 우리는 또다른 평범함을 마주했다. 애들 쓰는 그 크레파스? 그걸로 뭘 한다는 거야? 뭘 한다. 아주 많은 것을 할 수 있다. 기본적으로 유채의 느낌이 난다. 하지만 사용하기에 따라서 수채의 느낌이 나기도 하고, 종이의 질감이나 긁개의 사용에 따라서 또 다른 느낌을 받을 수 있다. 신기한 일이다.

모두 크레파스화의 선구자인 권영숙 화백이 스스로 개발해낸 기법들이다. 재료에 접근하기가 쉬울 뿐이지, 그것으로 그림을 그리겠다는 생각을 하는 것도, 그렇게 여기에까지 오는 것도 쉬운 일은 아니었을 터다. 이유가 궁금했다. 안 그래도 물어보려고 했다. 그런데 먼저 말을 꺼냈다. “TV도 많이 나가보고, 인터뷰도 많이 해보고, 휴먼다큐도 찍어봤지만 늘 물어보는 게 같아요. 어떻게 시작하게 됐냐는 게 가장 단골질문이에요. 그거 물어보려고 했죠?”

크레파스는 누구나 접할 수 있는 가장 흔한 재료 중 하나다. 들고 문지르면 되니까 시작하기도 쉽다. 간단히 말하면 ‘접근이 쉽다.’ “제가 원래 유화를 했는데, 유화는 어렵고 돈도 많이 들어서 취미로 하기가 힘들어요. 그림에 대한 개념이 없는 상태에서 물감만 찍어 바른다고 되는 게 아니거든요. 재료값도 비싸고, 정해진 규격도 있고요. 3개월을 넘기는 사람이 드물죠.”

유화는 공간도 체력도 많이 필요하다. 그러니 아무래도 모두가 함께 즐기기는 힘들다. 그에 비해 크레파스화는 쉽고 편안하다. 책상 위에 크레파스 한 통만 놓으면 남녀노소 이야기하며 그림을 그릴 수 있다. 그래서 권영숙 화백의 집에는 할머니와 손주, 아빠와 딸, 부부, 다양한 사람들이 찾아온다.

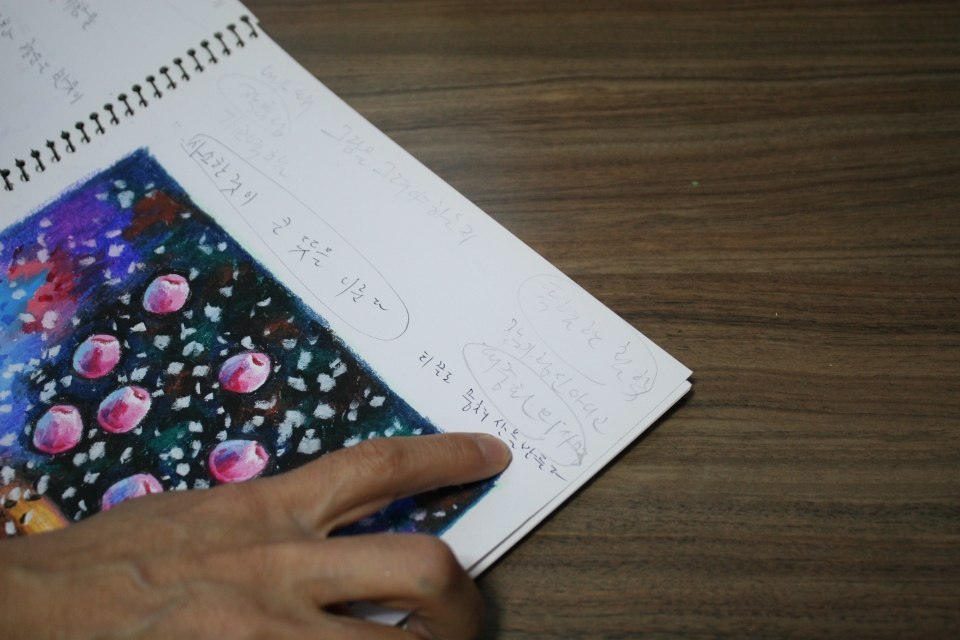

“이제 팔거나 보여주는 것에는 미련이 없어요. 지금도 전시를 하자 치면 1천 평도 채울 수 있지만, 그게 진짜 행복이 아니더라고요.” 집에 걸린 그림들도 다른 사람을 위해 그린 건 아니다. 권영숙 화백 자신이 걸어두고 보기 위한 것이다. 그래서 누군가 사겠다고 나서면 너무 아깝다. 그럴 때는 새로 그려 다시 걸어둔다. “그러다 보니 어떤 때는 한 그림을 열 번도 그려요. 그러고 나니까 도전정신이 생기는 거예요. 조금 더, 조금 더 하다가 2년을 꼬박 그려 270개를 그린 그림도 있어요.” 따뜻한 색으로, 차가운 색으로, 같은 그림을 다양하게도 그렸다. 아대를 차고 침을 맞으면서도 계속했다. “저만큼 한 사람이 없잖아요. 제가 처음이고 1인자인데. ‘내 한계가 어디인가’를 알고 싶었어요. 모든 게 다 실험이었죠.”

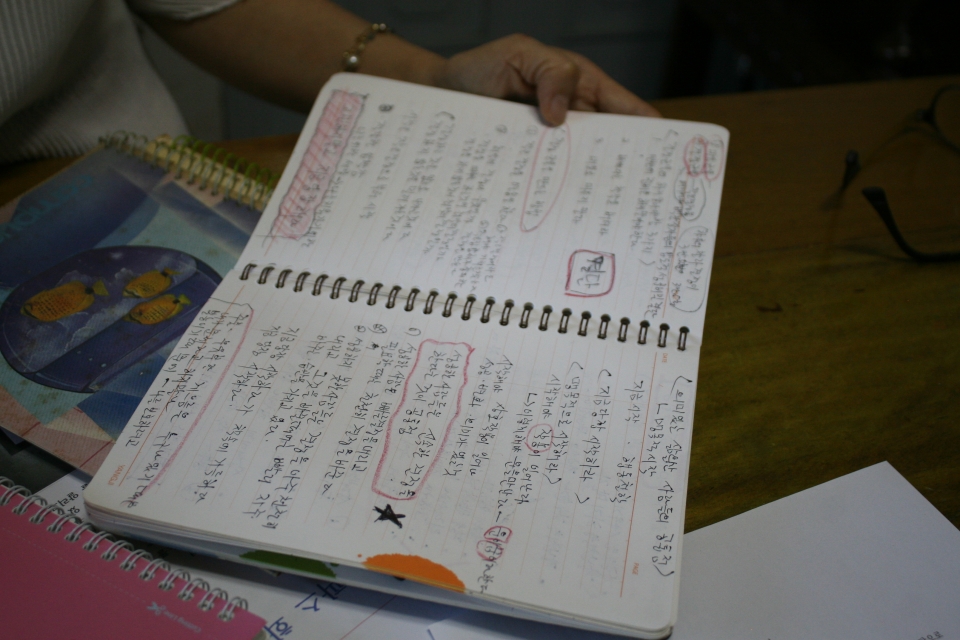

자신의 경지는 이뤘다. 남은 건 하나다. 단지 대중이 미술을 배우고 즐기고 사랑했으면 한다. 그 생각뿐이다. 권영숙 화백의 책상 위에 가지런히 놓인 4권짜리 새 교본이 그 말을 대신하는 것 같다. ‘크레파스화로 행복찾기.’ 몇 해 동안의 노력을 전부 쏟아부었다. 전국의 누구라도, 권영숙 화백을 만날 수 없더라도, 혼자서 크레파스화를 배우며 그릴 수 있도록 하기 위함이다.

“이게 내 사명인 것 같아요. ‘내가 이 땅에 왜 태어났나’ 하고 생각하면, 유화를 시작한 것도, 신랑을 만난 것도, 생활해온 환경도 다 이걸 위해서 그랬던 거구나. 그런 생각이 들어요. 수강생 중에 사고로 몸이 불편하게 된 분이 계세요. 처음 만날 때 멀리서부터 횡단보도를 건너오시는데, 갓 태어난 아이를 받아드는 느낌이었어요. 내가 저 분을 평생 데려가야겠다. 절망하고 좌절한 사람들을 다시 태어나게 해야겠다. 이걸 위해 내가 이 길을 가는구나. 나로 인해 다른 사람이 행복해진다면, 그게 바로 성공이잖아요. 그렇죠?”