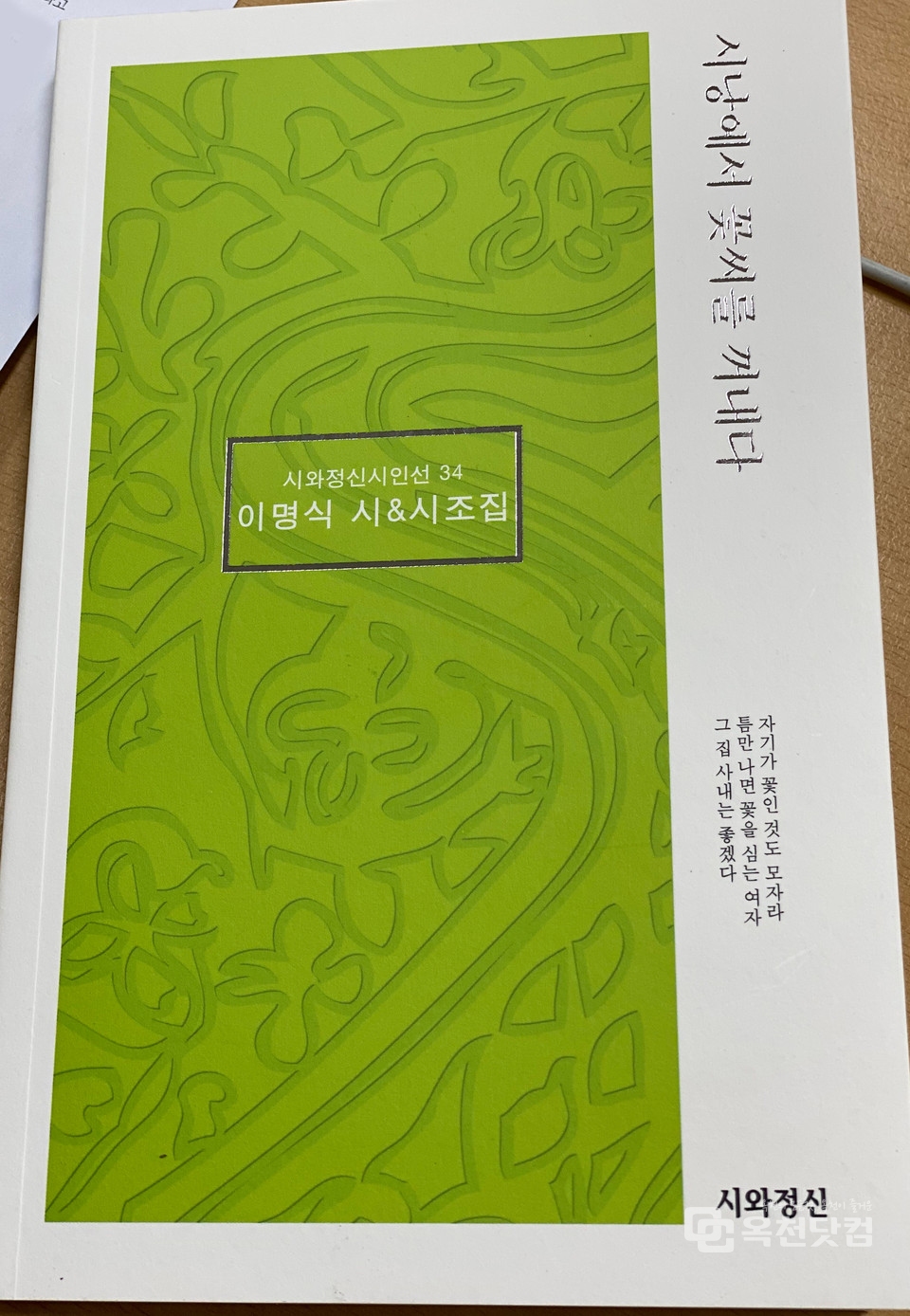

‘시낭에서 꽃씨를 꺼내다’, 시와정신 출판사에서 9월말 책 나와

한남대 김완하 교수, ‘그의 삶과 문학은 신뢰를 줘'

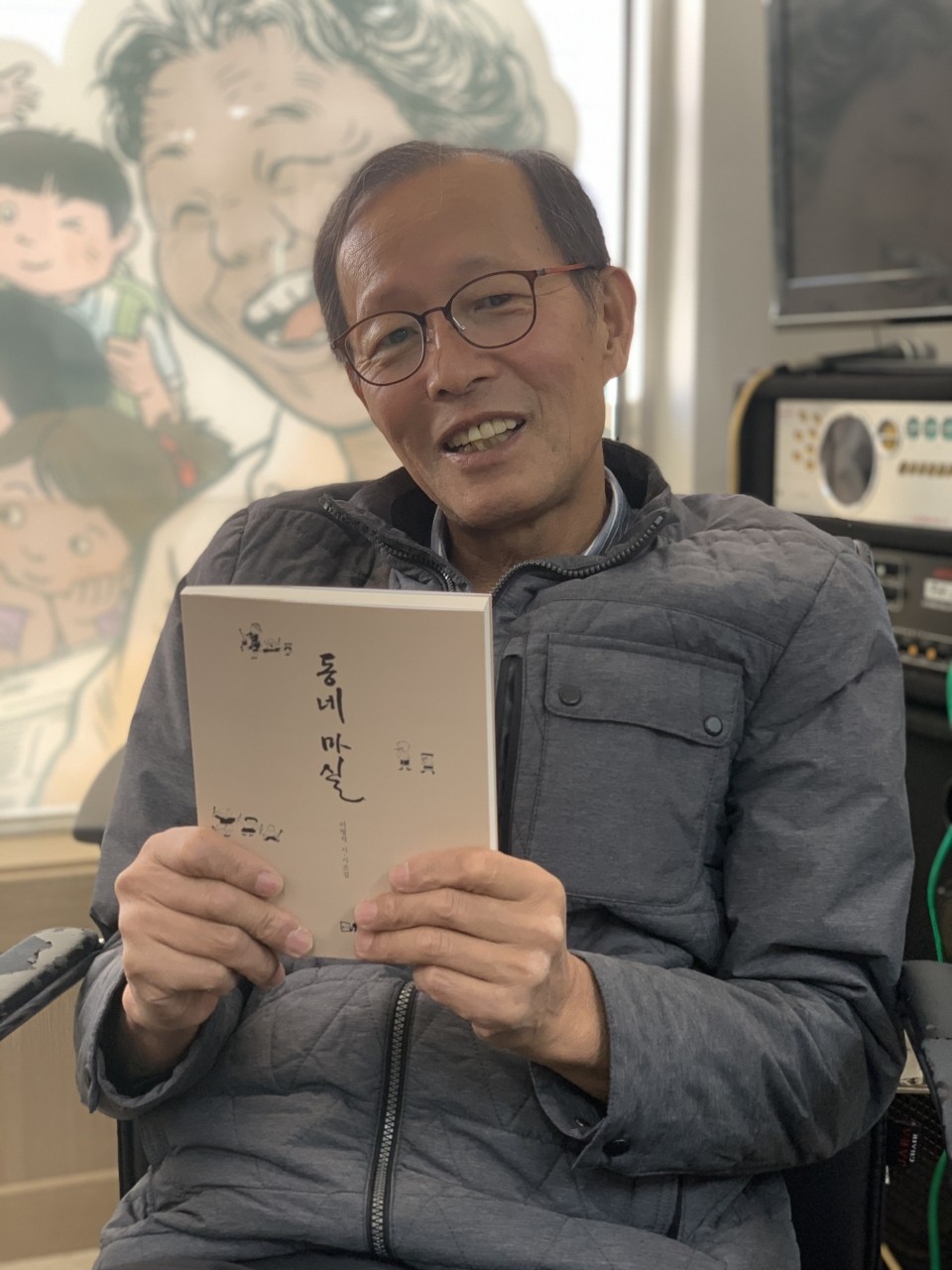

옥천 문인으론 처음으로 지난 8월 충북문학상 창작상을 수상한 이명식 시인이 예고했던 9번째 시집을 펴냈다. ‘시낭에서 꽃씨를 꺼내다’.

그의 시낭에는 시들이 그득하게 차 있는데 그 중에서 귀하게 꽃을 피울만한 꽃씨들만 추려낸 듯 하다. 겨울이 벌써 성큼 다가오지만, 그는 ‘겨울강'을 차가운 기억속게 묻고 다시 꽃씨를 꺼낸다. '끈적거리며 손에 달라붙는 바람, 나는 개처럼 질긴 겨울을 씹는다 강가에 나가 갈대숲을 향해 헛발질한다 서걱서걱한 모래 한 줌 속 차가운 기억을 묻는다’(겨울강)

'씨뭉텡이로 머물로 있으면/아무 소용이 없어/손에 들려만 있으면 뭐 해/흙에 묻어주어야지/양분과 마실 물이/넉넉하게 마련되어 있는 집’(시낭에서 꽃씨를 꺼내다)

공무원 퇴직 이후 전국 오일장을 유람하며 흙내 나는 장터 이야기를 써보겠다는 일성도 뒤로 한 채 그는 신장 투석으로 인해 몸이 많이 약해졌다. 그럼에도 시장골목의 찌개가 항상 그립다.

'막다른 시장 골목/종일 실랑이하던 얘기들이 몰려들어/양은냄비를 달군다/목젖까지 차오른 하루가/보글보글 끓고/누가 먼저랄 것도 없이/ 빙 둘러 앉아/앞 접시마다 떠먹는 저녁/상기된 얼굴 마주하고/걸쩍찌근한 입맛이다’(찌게)

이틀에 한번꼴로 신장 투석을 하면서 투병생활을 하고 있다보니 모든 것이 새롭게 보인다. 익숙했던 것들도 찬찬히 보이면 그 깊이가 달리 보이는 법.

'뜨거운 한낮’의 매미 소리에도 귀를 기울인다.

'그림자 드리운/커다란 활엽수를 붙잡고/오금 당차게/말 뽑아 올리리라/칠년치 숙성된 말을 단 며칠에 토해내기란/밤낮이 모자라겠지/밀주에서 동동주를 떠내고/뻑뻑한 탁주 같은 말/내가 새겨 듣는다’(뜨거운 한낮)

성찰하는 시간이 많아지면서 어느새 통찰의 어귀에 다다른다.

'지나온 날 버무려 수제비를 뜬다 중저음의 음표들 나직이 뛰어간다 낡은 솜씨로 흘려보내는 강물, 중력과 부력의 경계에서 낚아 올리는 사연들 낯선 기색도 없이 물끄러미 나를 바라본다’(저 강물은 언제부터 흘러왔을까)

이명식 시인은 “조용하고 잔잔히 읽히기를 희망한다”며 “주변에 익숙한 것들이 새로워 지는 시간을 하루하루 맞이하고 있다”고 말했다.

김완하 한남대 교수는 ‘삶에 대한 지혜와 여유’라는 해설에서 ‘이명식 시인은 물에 흐르듯이, 크게 소리내지 않고 묵묵히 삶과 문학을 양 어깨에 지고 살아오고 있다. 그러므로 삶과 문학은 누구에게나 신뢰를 주기에 족하다’고 말하기도 했다. <시와정신>출판사에서 9월20일 초판1쇄 발행했다.