영화의 은밀한 매력

냄새에 예민하게 반응하기 시작했다.

영화 ’기생충‘을 보고 난 후부터다.

송강호처럼 옷 냄새를 맡는 버릇이 생겼다.

그리고 향수를 뿌리기 시작했다.

몇 년 전에 받은 향수의 수위가 줄어들지 않다가 ’기생충을 보고나서 조금씩 줄어들었다.

뼈대 있는 드라이버 기택이 노력은 했지만 박사장에게 넘어가는 반지하의 냄새는 막을 수 없었다. 심지어 지하생활자 무영의 냄새는 재앙 수준이라서 박사장의 코를 막게 만들었다. 덕분에 반지하와 지하생활자의 분노의 카르텔이 형성되고 기택은 존경하는 박사장의 심장에 칼을 꽂았다. 물론 분노는 계급의 경계선을 넘지 못한 착한 사람들의 우발적인 감정의 과잉이었다. 운이 나쁘게도 박사장은 충동적인 을들의 분노를 만났을 뿐이다. 자본이 권력인 신자유주의는 을들의 분노를 거세해버렸다. 그래서 갑들의 식민지가 되어버린 울산의 노동자는 정몽준을 다선 국회의원으로 지지했고 개천에서는 더 이상 용이 나지 않았다.

달과 별이 가장 가까워서 ‘달동네’로 부르던 언덕배기 땅이 부를 증명하는 언덕이 되었다. 최근 15년 만에 가봤던 거제도의 멋진 바다 풍경은 도로를 지나가면서 볼 수 있었지만 펜션 건물주가 가로막고 있어서 볼 수가 없었다. 기우와 기정의 영리함으로 잠시 통유리창의 저택을 점령했던 가족들은 폭우가 쏟아지는 밤에 빗물과 함께 단숨에 낮은 반지하가 있는 마을로 내려왔다. 그들이 살던 반지하방은 빗물이 점령했다.

칸느 그랑프리에 걸맞게 영화는 정교하게 기승전결을 배치했다. 아울러 서스펜스와 스릴러와 블랙 코미디까지 잘 버무렸다. 지상과 지하를 오가는 상승과 하강의 기운을 받은 카메라의 운동은 탄력 있어 좋았다. 그러나 눈에 띄지 못하는 건 카메라로 표현하는 계급의 상승 욕망은 김기영의 ‘하녀’가 이미 독점을 하고 있었다. 우연하게 영화를 두 번 보게 되었다. 내게 좋은 영화는 두 번째에 증명이 되는데 첫 번째 영화의 엔딩 크렛딧을 보면서 가졌던 먹먹함은 두 번 째 볼 때는 밋밋함으로 바뀌었다. 빈틈없는 메커니즘은 놀랍지만 아우라가 사라졌다. 아우라가 어디로 간 걸까? 어느 평론가의 말처럼, 부인부 빈익빈의 구조화 된 사회 속에 이미 대상화 되어버린, 을과 병의 싸움을 웃으면서 보는 게 과연 온당한가? 라는 질문이 내 뒷덜미를 잡았다. 물론 봉준호 감독의 필모그래피는 불온한 사회의 구조를 바꾸려는 메시지를 늘 던졌다. 하지만 이번의 블랙코미디는 결코 코미디처럼 보이지 않았다. 그리고 오랫동안 신자유주의 질서에서 구조화 되어 버린 팍팍한 계급의 현실을 마냥 웃으면서 보긴 힘들었다. 풍자로 표현하는 시기가 지났다는 생각이 들었다. 게다가 반지하의 설정도 10년 정도 늦었다는 생각이 들었다. 이게 첫 번째 패착이다.

‘삑사리의 미학’은 봉준호 감독의 서사를 결정하는 중요한 장치다. 영화 괴물에서 삼촌은 화염병을 놓치는 바람에 조카의 죽음을 막지 못한다. ‘기생충’에서도 한번의 삑사리가 나온다. 채플린의 슬랩스틱 코미디가 그의 전매 특허가 된 건 채플린의 캐릭터가 유기적으로 텍스트와 잘 맞물려 돌아가기 때문이다. 그동안 신선하게 다가왔던 봉준호의 삑사리는 자연스럽지 않고 의도적으로 보였다. 두 번 째 패착이다.

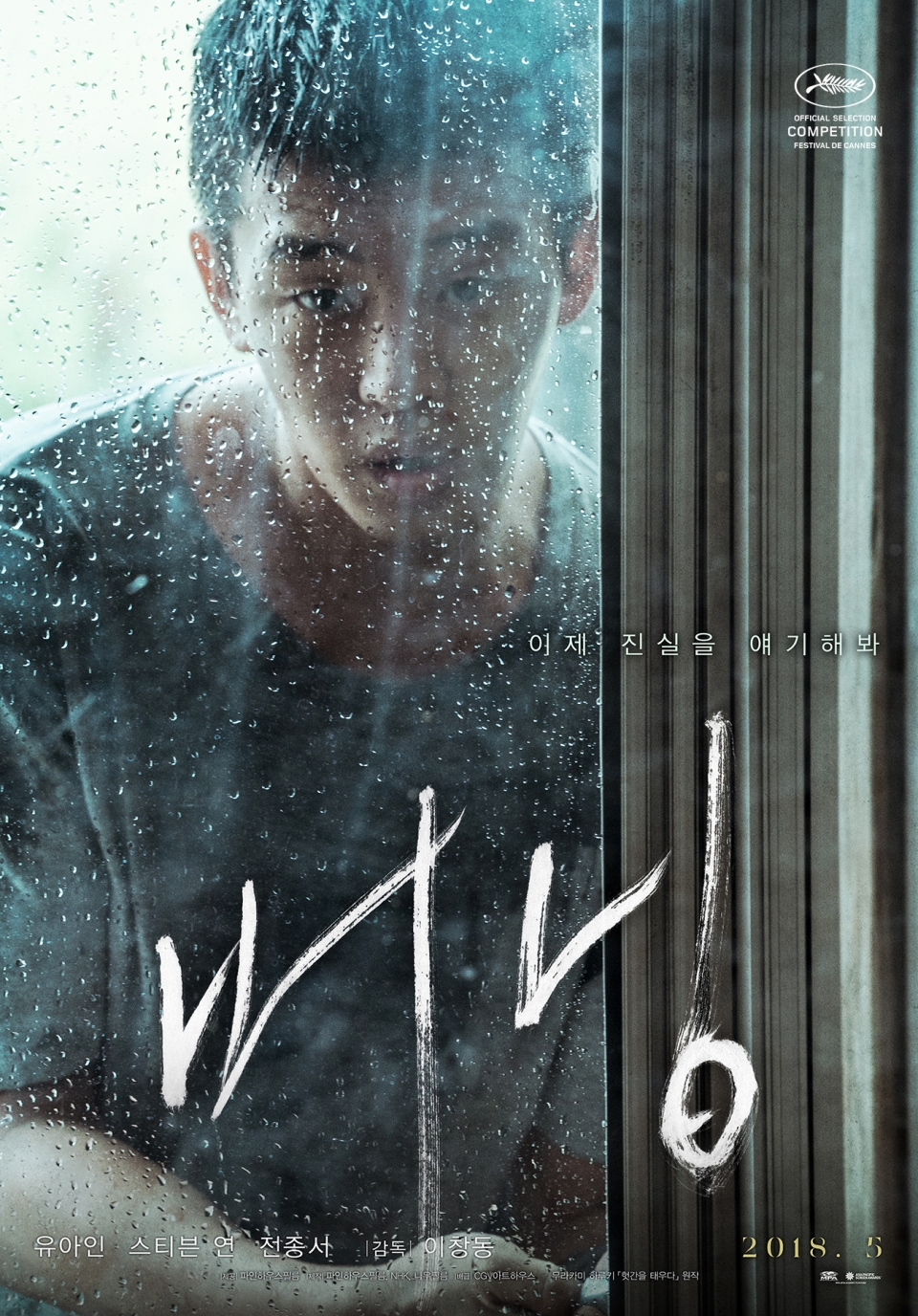

영화를 보고 난후 이창동 감독의 ‘버닝’이 떠올랐다. 칸느 그랑프리 감인데 시대의 공기와 어긋나버렸다. 그동안 분노를 우회적인 방식으로 표현했던 이창동 감독이 이제는 더 이상 참을 수 없다는 듯 계급의 심장에 노골적으로 칼을 꽂았다. 내게는 이런 통쾌함이 필요했다.

오아시스/piung8@hanmail.net

마이클 무어 감독의 ‘다음 침공은 어디?’는 2015년 해외영화 중 내게 최고의 영화였다. 평소 미국의 모순을 냉소와 유머를 섞어 공격하던 감독이 ‘다음 침공은 어디?’에 와서는 공격의 방향을 바꿨다. 노동, 교육, 여성, 인권까지 다양한 이슈를 잘 녹여내고 있는 8개의 나라를 소개하고 그 나라의 제도를 뺏어서 미국에 가져간다는 설정의 다큐다. 그리고 좋은 제도를 정착 시킨 배경에는 끊임없는 불복종 정신이 바탕이라는 걸 강조한다. 우리나라도 필요한 제도들이지만 가능할 거 같은 희망을 던진 다큐였다. 이 다큐는 가장 나쁜 자본주의 모델의 결과물인 트럼프가 대통령이 되기 1년 전에 만들었다. 트럼프가 대통령이 될 걸 예견한 감독은 1년 후 ‘마이클 무어 인 트럼프 랜드’다큐를 만들었다.

볼만한 작품으로는 GM 자동차 공장이 폐쇄 된 이후 플린트 시의 노동자의 삶을 다룬‘로저와 나’고등학교 총기 사건을 다룬 ‘볼링 포 콜롬바인’부시 대통령을 꼬집은 ‘화씨 911(칸느 그랑프리에서 박찬욱의 ’올드보이‘와 경합에 붙었다가 이 작품이 그랑프리를 받고 ’올드보이‘는 심사위원상을 받았다) 미국 의료보험의 열악함을 보여 준 ’식코‘그리고 윌가의 모순을 고발한 ’자본주의‘가 있다.