'아버지 윤중호'를 찾아

아내 홍경화씨 인터뷰(1)

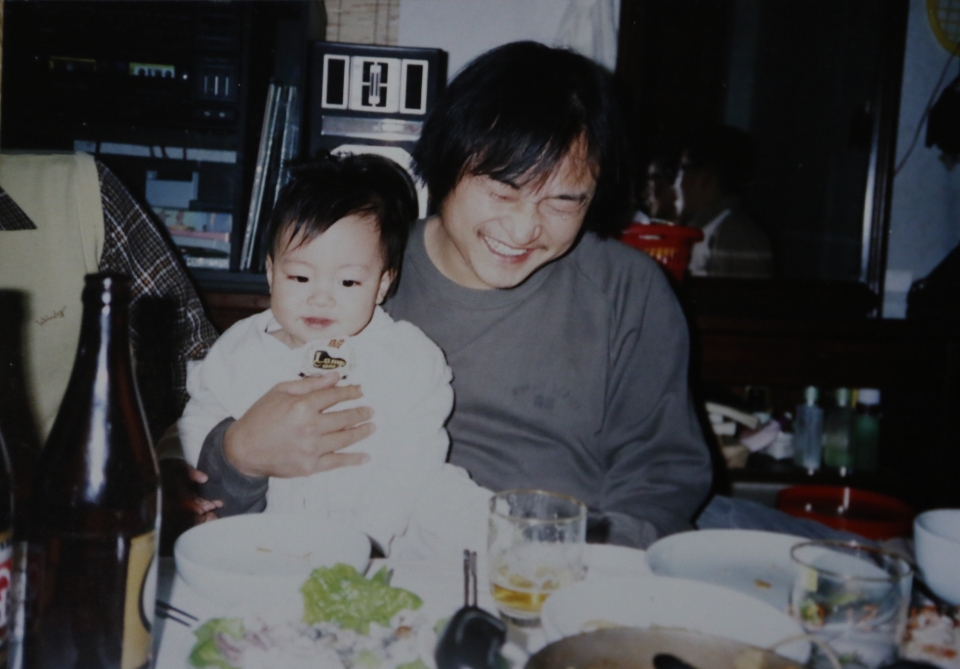

지난주 어머니 박유순씨의 이야기에 이어 ‘시인의 집’의 자취를 더 찾아보자. 윤중호 시인은 1989년 서른넷에 직장동료였던 홍경화(58,경기도 고양시)씨와 결혼해 '두레'와 '결'이 두 아들을 뒀다. 홍경화씨가 기억하는 ‘아버지 윤중호’의 모습은 어떨까. 홍경화씨는 일을 마치고 돌아오는 길 두레와 결이에게 줄 아이스크림을 달랑달랑 사오는 남편의 모습을 떠올린다. “어린 시절 아버지에게 받은 상처가 컸잖아요. 결과적으로 가족이 뿔뿔이 흩어져 살게 됐구요. 그래서 다른 사람들에 비해 가족을 생각하는 마음이 더 애틋했어요. 충분히 받지 못한 아버지 사랑을 반대로 넘치게 주고 싶었던 것 같아요.”

그가 아이들에게 바랐던 건 한 가지다. 그가 삶에서 가장 사랑했던 어머니, 어머니에 대한 연민은 세상에 가난한 다른 이웃들에 대한 애정으로 이어진다. 아이들이 편견 없이 넉넉한 마음으로 사람을 사랑하고 세상을 안아낼 수 있는 사람으로 자라나길 바랐다. 그밖에는 아무래도 좋다. 그 길은 시인이 평생 걸었던 길이기도 하다.

시인은 아들을 애정으로 관찰하며 동화집을 썼다. 아들이 세상을 바라보는 푸근한 시선에 때로 깜짝 놀라기도 하면서 이야기 여러 개를 엮어냈다. 애정이 듬뿍 담긴 이 책의 이름은 첫째 아들의 이름을 딴 '두레는 지각대장'이다. 오늘 소개할 책이다. 책에는 세상을 바라보는 두레의 시선이 있으면서 동시에 두레 아버지인 윤중호 시인의 시선도 함께 녹아있다.

■ ‘잘나거나 못나거나, 옳거나 그른 것을 떠나’

아이들을 보고 잘나거나 못났다고, 옳거나 그르다고 따지는 것은 중요하지 않다. 누군가는 아이들을 두고 가타부타 평가를 내놓지만 시인은 그렇지 않다. 아이들은 저마다 자신의 시선을 가지고 자란다. 어른이라면 아이들의 말에 귀를 기울이고, 지켜보고, 한 발짝 뒤로 물러서 아이를 다독일 수 있어야 한다.

"누가 '두레는 애가 좀 푸실하지' 그렇게 말하죠. 그럼 아주 표정이 바뀌었어요. 나중에 저한테 와서 저 사람은 왜 그렇게 말하냐구 화가 나 이야기했죠. 또 누가 두레를 보고 '애가 개구지다'고 말하면 그건 또 누구 기준이냐구 싫어했죠. 왜 자기 기준으로 우리 애를 평가하냐구요. 그렇게 말하는 게 뭐 어떻냐구 이야기 할 수도 있는데, 두레를 아끼는 마음을 떠나서, 사실 본인 스스로도 다른 집 애들한테도 그렇게 말한 적이 없어요. ‘돼, 안 돼’ 말하지 않고 애들 마음 가는대로 지켜봐줘야 한다고 생각했거든요. ‘어떻게 생각해? 하기 싫어? 그럼 하지 마!’ 하는 거예요. 애들이 해야 할 일은 안 하고 다른 일에 슬렁슬렁 빠져 있으면 그걸 또 그렇게 귀엽게 여겼어요. 아니, 근데 항상 그렇게 유유자적, 있는 그대로 바라보기가 쉽나요. 저만 속 터졌죠(웃음)." (홍경화씨)

시인이 아이들을 있는 그대로, 아이들의 눈높이에서 함께 바라보는 이야기는 동화 속에 한가득이다.

어느날 집에 들어오니 집 분위기가 심상찮다. 둘째 결이가 ‘다녀오셨어요’ 힘없이 인사한다. 두레가 학교에서 받아쓰기 시험을 봤는데 30점을 맞아왔단다. 두레 엄마는 속이 터지고, 두레는 코가 쑥 빠져서 눈치 보며 울 듯 앉아 있다. 결이는 그 사이에서 눈치만 보고 있고. 시험이 어려웠던 게 아니다. 알고 보니 문제는 안 받아쓰고 창밖만 바라보고 있었단다. 엄마 속이 더 터진다. 다음은 동화 내용.

""왜 한 시간 내내 창밖을 바라보고 있었어?" 아버지의 목소리도 퉁명스럽습니다. "창문에 나비가 앉아 있었어요. 세 마리나......." "그래서 시험보다 말고 나비 봤어?" "네." "무슨 나빈데?" "두 마리는 노란 나비구요. 한 마리는 검은 색이었는데요. 전에 왜 할머니 집에 가서, 강에 갔을 때......" 두레가 약간 신이 나서 엄마 눈치를 보며 나비에 대해서 말하려고 하다가, 화가 난 엄마의 고함소리에 움찔했습니다. "노란 나비든 검은 나비든 시험을 보아야 할 것 아니야, 응? 시험이 중요해 나비가 중요해? 나비는 시험 다 끝나고 쉬는 시간에 보면 되잖아!" 움찔하던 두레가 펑펑 울면서 같이 목소리를 높입니다. "그 사이에 나비가 날아가면 어떡해, 엉엉엉."" 동화 '두레는 지각대장/창밖의 나비는 어디로 가나' 중

이야기는 '그 사이에 나비가 날아가면 어떡해, 엉엉엉'이라는 두레의 눈물로 끝난다. 이야기의 마지막을 두레의 눈물로 마친 아버지의 시선은 따뜻하다. 공부니 성적이니 30점이니 아무래도 좋다. 두레에게는 시험보다 나비가 더 중요할 수도 있잖은가.

한번은 일찍 집에 돌아가던 두레 아버지가 초등학교 교문 앞에서 집에 가는 두레를 마주친다. 아버지가 ‘두레야’ 불러도 두레는 무슨 생각을 골똘히 하는지 아버지가 부르는 소리도 못 듣고 느릿느릿 혼자 뒤떨어져 걸어간다. 자세히 보니 두레는 교문 옆 쇠로 만든 낮은 울타리를 하나씩 세면서, 또 그 옆에 있는 꽃사과나무 열매를 한참 세면서 걷고 있다.

““두레야.” “어? 아빠 오셨네요.” 두레는 얼굴을 활짝 피고 웃습니다. “너 왜 호박꽃을 그렇게 오래 보고 있었냐. 그 속에 뭐가 있었어?” “예, 호박꽃 속에 벌이 두 마리 있었는데요.” “그런데?” “벌이 싸우나 안 싸우나 보고 있었는데요. 안 싸우고 그 속에서 뿔뿔뿔 기어다녀요.” “근데 꽃사과나무 열매는 몇 개야?” “일흔 두 개까지 세었어요. 너무 많아서 다 셀 수는 없더라구요.” “그래? 맨날 그런 거 세느라고 집에 늦게 오는구나. 엄마가 기다리겠다야.” “그래도 저는 어쩔 수가 없어요.” “뭘?” “아빠, 저는 역시 관찰의 천재거든요.” ‘아빠는 말이다. 두레가 천재가 아니라, 넉넉한 세상을 그렁그렁 안을 정이 넉넉한 사람이 되었으면 해.’ 아버지는 혼잣소리로 중얼거렸습니다.” 동화 '두레는 지각대장/두레는 무엇을 세나?' 중

교문 앞 울타리가 몇 개인지, 꽃사과나무 열매가 몇 개인지, 호박꽃 속 벌이 무엇을 하고 있는지, 누가 보기에는 아무 쓸데없고 의미 없는 것인지 몰라도 또 누군가의 눈에는 그렇지 않다. 재밌고 흥미롭고, 혹은 그 자체로 중요한 모양들이다.

사실 시인은 당신부터 세상 사람들이 자기의 기준으로 못났다고 평가하고 기피하는 그의 가난한 이웃을 사랑한다. 그 이웃들이 세상을 보다 아름답게 만든다고 생각했다. 시인의 이러한 생각은 그의 산문집에서도 종종 나타난다.

“잡스런 것이 흔히 본분을 어기는 것이라고는 하지만, 생각해보라. 모두 다 자기의 본분을 철저하게 지키는 상일꾼이 된다면 그래서 모두 다 주위의 쓸데없는 일에는 눈길 한 번 주지 않고 오로지 자기 일만 성심성의껏 땅두더지처럼 파고든다면, 그리고 모든 사람들이 그렇게 자기 일에만 매달려서 경제적이고 현실계산적으로 이득 되는 소리만 지껄인다면 이 세상은 얼마나 지겹고 소름끼치겠는가?” 산문 ‘아름다운 건달농사꾼 한철이 아저씨' 중

시인은 아들이 주변에 아무것도 아닌 일에 눈길을 주는 모습을 사랑할 수밖에 없었다.

관련기사

- [기획-옥천 인물발굴 윤중호(6)] '윤 시인, 삶의 마지막을 옥천에서 정리했다'

- [기획-옥천 인물발굴 윤중호(7)] '흙'에서 시작한 윤중호와 삶의문학 동인들

- [기획-옥천 인물발굴 윤중호(8)] 윤시인이 그러낸 안면도 사람들, 그 '소박한 인간성'

- [기획-옥천 인물발굴 윤중호(10)] 윤 시인이 만난 누동학원 아이들, ‘미루나무 이파리는 흔들리면서 파래져 간다’

- [기획-옥천 인물발굴 윤중호(11)] '윤중호 시인, 자본만능 시대를 역행한 사람'

- [기획-옥천 인물발굴 윤중호(12)] 백석에 버금가는 윤 시인, “자신의 뿌리를 기억했다”

- [기획-옥천 인물발굴 윤중호(13)]시인과 지역, 우리가 어우러지는 길을 꿈꾸다